La marcha del 15 de noviembre pasado, convertida por algunos comentaristas en la supuesta “irrupción de la generación Z” en la vida pública mexicana, obliga a mirar con más cuidado cómo usamos conceptos sociológicos… y cómo se manipulan. ¿De verdad estamos ante un “levantamiento generacional” o estamos viendo, otra vez, cómo ciertos grupos oportunistas utilizan disfraces para hacer avanzar sus propias agendas políticas? Aquí lo explicamos.

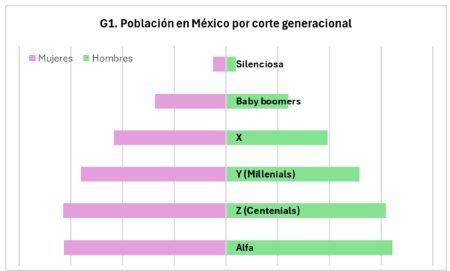

El término “generación Z” surgió principalmente en la mercadotecnia para referirse de mejor manera a un segmento de mercado por edad o cohorte; también ha sido utilizado por algunos demógrafos y se refiere, en sentido estrictamente descriptivo, a las personas nacidas —dependiendo de la fuente— entre mediados de los noventa y principios de los 2010, es decir, hoy tienen entre 15 y 29 años de edad. El resto de las generaciones son la “silenciosa”, los que ahora tienen 80 años o más; los “baby boomers”, actualmente entre 60 y 79 años; la “X”, que tienen entre 45 y 59 años de edad; los “Y” o millenials que tienen entre 30 y 44 años y por último los “Alpha” que tienen menos de 15 años.

En la siguiente gráfica podemos ver como se distribuye la población en México de acuerdo con las cohortes generacionales que hace la mercadotecnia, como nuestro país se considera joven y en crecimiento, la base de su pirámide poblacional sigue siendo el segmento más ancho, por lo que, la generación Z es ahora el grupo mayoritario, para los siguientes años el grupo más grande serán los Alfa y se espera que sea el último gran grupo porque después la población comenzará a decrecer.

Elaboración propia con datos de INEGI (2020)

Agrupar a la población por cortes cronológicos permite identificar patrones de consumo, expectativas laborales, formas de socialización digital y ciertas disposiciones culturales propias; sin embargo, no se trata de grupos homogéneos, aún en mercadotecnia no basta con segmentar a un grupo por edad, hay que agregar otras variables demográficas, psicográficas o conductuales, geográficas y socioeconómicas. Por lo tanto, la generación Z no es, por definición, un movimiento social. Ni siquiera podemos decir que sea un grupo parecido, pues comparten solamente el intervalo de la fecha de nacimiento.

Entonces, la generación Z no comparte un proyecto político, no actúa cohesionadamente y no surge de una experiencia material común tan fuerte como para producir identidad colectiva organizada. Es una categoría estadística, útil para estudios de mercado y ciertas aproximaciones sociológicas, pero totalmente insuficiente para describir procesos políticos complejos. Los movimientos se construyen; las generaciones se delimitan. Confundir ambas cosas no solo empobrece el análisis: sirve para fabricar narrativas convenientes.

Un ejemplo ayuda a ilustrarlo. Nepal vivió en meses recientes una ola de protestas encabezadas mayoritariamente por jóvenes, que derivó en la caída del gobierno. Rápidamente, varios medios globales bautizaron aquello como la “revuelta Gen Z”. Sin embargo, los estudios posteriores mostraron que las movilizaciones incluían una mezcla heterogénea de jóvenes de distintos orígenes, articulados por demandas muy concretas: corrupción, desempleo y malestar ante la crisis económica. No fue una lucha “por ser generación Z”, sino por condiciones materiales que afectaban a sectores amplios, aunque la cara visible fueran jóvenes.

¿Por qué entonces, en México, algunos actores han querido convertir la marcha del 15 de noviembre en un episodio generacional? Porque el discurso de la “generación Z rebelde” resulta conveniente para que los sectores de la derecha (conservadores, oligarcas y neoliberales) tengan una nueva máscara golpista después de la “marea rosa”, “el poder judicial no se toca”, “vamos México” y un largo etcétera de fracasos. Esta narrativa no busca comprender el malestar ni sus raíces económicas: busca legitimar una confrontación política escalada, cubriéndola con una “estética” juvenil que le permita reclamar autoridad moral. Es marketing político, no análisis sociológico.

Además, etiquetar a toda una cohorte como “la generación que despertó” es pretender borrar el movimiento revolucionario y de resistencia que se gestó por décadas y que llevó al poder a la Cuarta Transformación. Sí hay descontento, pero es resultado del neoliberalismo, de décadas de desigualdades estructurales, del aumento de la violencia, la impunidad y la pobreza que es lo que se pretende cambiar con el cambio que inició en 2018. Por el contrario, no hay muestras claras de desencanto por la 4T, se trata del mismo grupito minúsculo que ha sido odiador del cambio.

Si queremos entender el presente, debemos abandonar lecturas simplistas. En tiempos de incertidumbre, los discursos de odio y simplificación florecen. Por eso, antes de repetir algo sobre “la generación Z”, conviene preguntarnos: ¿quién lo dice?, ¿para qué?, ¿y a costa de qué? Los jóvenes tienen razones legítimas para estar inconformes, debemos analizar sus causas materiales, no usarlos como bandera para agendas ajenas. Que no se construyan enemigos imaginarios para justificar posiciones extremas y violentas: la democracia se defiende con pensamiento crítico, no con caricaturas generacionales.

*Profesor-Investigador Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras

YouTube: #BandalaNomics